"Wir leben Demokratie! - Wirklich?“ - Wie gelingt und woran scheitert Demokratie als Lebensform in der Kinder- und Jugendhilfe?

Rückblick auf die Leitveranstaltung beim 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag

Unter dem Titel „Wir leben Demokratie! – Wirklich?“ lud der AGJ-Fachausschuss III „Qualifizierung, Forschung, Fachkräfte“ am 14. Mai 2025 auf dem 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags in Leipzig zu einer Leitveranstaltungen des Fachkongresses ein. Rund 280 Teilnehmende nahmen an der Veranstaltung teil. Ziel der Veranstaltung war es, Gelingensfaktoren von Demokratie als Lebensform in der Kinder- und Jugendhilfe zu reflektieren – mit Fokus auf Handlungsmöglichkeiten, aber auch auf aktuelle Herausforderungen und strukturelle Grenzen. Somit stand die Frage, wie Demokratie als Lebensform im Alltag der Kinder- und Jugendhilfe konkret gefördert und geschützt werden könne ebenfalls im Zentrum.

Die gesetzliche Aufgabe nach § 1 SGB VIII, junge Menschen in Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Teilhabe zu stärken, sei aktueller denn je, betonte André Altermann (ISA — Institut für soziale Arbeit e. V.), der die Veranstaltung gemeinsam mit Prof*in Dr*in Ulrike Voigtsberger (Soziale Arbeit, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) moderierte, in seinen Eingangsworten. Angesichts wachsender rechtsextremer Strömungen, Angriffen auf die Offene Jugendarbeit und eingeschränkter Handlungsräume stellte der Fachausschuss die Frage, wie Demokratiebildung nicht nur als pädagogisches Ziel, sondern als strukturell abgesicherte Praxis gelingen könne.

Nach einer interaktiven Umfrage zum Demokratieverständnis im Publikum eröffnete Prof*in Dr*in Francis Seeck (Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm) die Veranstaltung mit einer Keynote zur Bedeutung von Demokratiebildung und Machtkritik in der Praxis der sozialen Arbeit. Der Vortrag betonte, dass Demokratie in der Kinder- und Jugendhilfe etwa durch Arbeitsüberlastung von Fachkräften oder den wachsenden Einfluss rechter Akteure unter strukturellem Druck stehe und daher konsequent als menschenrechtsbasierte Praxis begriffen und verteidigt werden müsse. Um demokratische und diskriminierungssensible Strukturen zu fördern, seien kritische Fragen zur Umsetzung von Beteiligung, Machtverhältnissen und Diversität in Konzeptentwicklung, Qualifizierung und Zielgruppenarbeit unerlässlich.

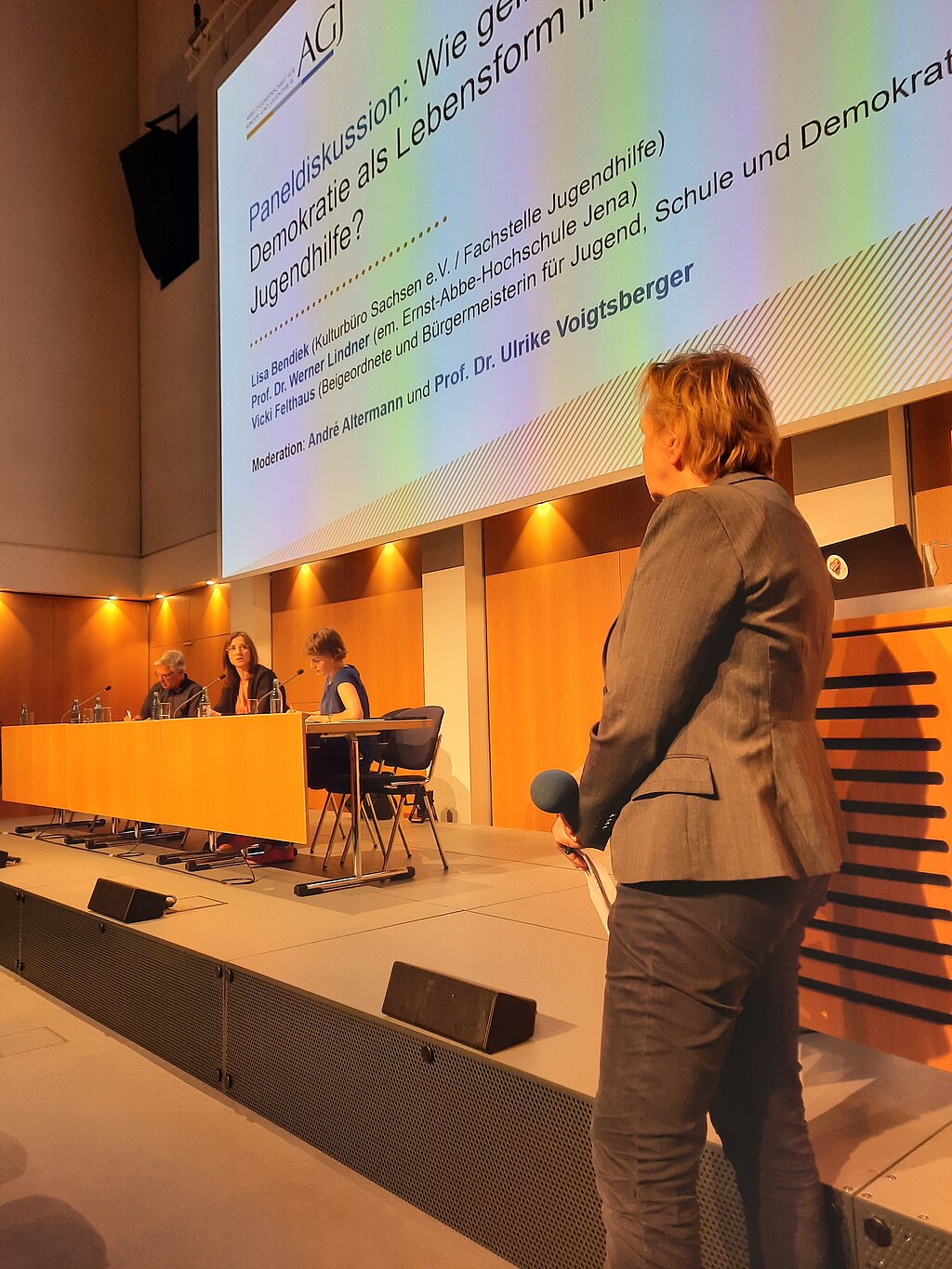

Im anschließenden Podiumsgespräch diskutierten Prof. Dr. Werner Lindner (em. Ernst-Abbe-Hochschule Jena), Vicki Felthaus (Beigeordnete und Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie Leipzig) und Lisa Bendiek (Kulturbüro Sachsen e.V. / Fachstelle Jugendhilfe) die Herausforderungen und Bedingungen gelebter demokratischer Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe. Ein zentrales Thema in der Diskussion war die zunehmende Einschränkung demokratischer, diskriminierungssensibler und menschenrechtsorientierter Praxis, insbesondere in ländlichen Räumen und Regionen mit einflussreichen rechtsextremen Akteuren. Fachkräfte würden sich immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt sehen, etwa bei der Thematisierung von Diversität oder durch missverstandene Anforderungen an politische Neutralität. Das Kulturbüro Sachsen erlebe seit einiger Zeit den Anstieg eines entsprechenden Unterstützungsbedarfs bei Fachkräften etwa durch, Argumentationstrainings, Aufklärung über das Neutralitätsgebot oder psychosoziale Begleitung bei Anfeindungen und Konflikten im Zusammenhang mit rechtsextremen Akteuren oder angesichts demokratie- und menschenfeindlichen Einstellungen bei Mitgliedern von Teams, bei Adressat*innen oder im Umfeld von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Das Gefühl, in der eigenen fachlichen Arbeit nicht mehr frei agieren zu können, sei vielerorts massiv. Zugleich wurde davor gewarnt, dass dort wo sich Jugendarbeit und Fachkräfte mit klar demokratischen Haltungen zurückzögen, andere, weniger menschenrechtsorientierte Akteure das Feld übernehmen würden. Fachkräfte müssten in ihren demokratischen Haltungen gestärkt werden, hieß es. Dafür sei es notwendig, Demokratiebildung nicht nur fachlich zu vermitteln, sondern als Haltung in Studium, Ausbildung und Fortbildung zu verankern. Hochschulen müssten sich konsequenter als Lernorte der Demokratie verstehen. Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die strukturellen Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe. Vicki Felthaus betone, dass viele Kernbereiche der Jugendhilfe chronisch unterfinanziert seien und durch befristete Zusatzprogramme kompensiert würden. Dadurch entstehe ein Flickenteppich, der nicht verlässlich sei und vom Engagement einzelner Leitungspersonen oder Träger abhänge. Demokratische Bildungsarbeit, so der Tenor, brauche stabile, verlässliche Strukturen – keine kurzfristigen Modellprojekte. Auch die Frage sozialer Gerechtigkeit wurde aufgegriffen. Prof. Werner Lindner regte an, darüber zu diskutieren, ob Demokratiebildung überhaupt gegen die wachsende soziale Spaltung ankomme und ob die wachsende strukturelle Ungleichheit nicht bereits eine Voraussetzung demokratischer Teilhabe und Praxis untergrabe.

Im Rahmen der Diskussion wurde also auf verschiedene Handlungsbedarfe hingewiesen. Die Qualifizierung von Fachkräften müsse Demokratiebildung als Haltung stärker in den Mittelpunkt rücken – auch in der Ausbildung. Darüber hinaus brauche es eine nachhaltige Finanzierung von Regelangeboten sowie Schutz- und Unterstützungskonzepte für Fachkräfte, die unter wachsendem Druck demokratiefeindlicher Anfeindungen arbeiteten. Ebenso sei eine stärkere Einbindung von migrantischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen notwendig, um den Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe mehr Perspektivenvielfalt und tatsächliche Lebensweltorientierung zu ermöglichen. Demokratie als gelebte Praxis könne nur dort entstehen, wo Haltung, Handlung und Struktur zusammenspielten und von klaren politischen Rahmenbedingungen und einem echten Engagement für Vielfalt, Menschenrechte und Teilhabe getragen würden.

Berichterstattung und Dokumentation:

- Portal der Kinder- und Jugendhilfe

- Website des 18. DJHT:

- Präsentation von Prof*in Dr*in Francis Seeck

- Mitschnitt der Veranstaltung

- Youtube